Unser Verein, die Essener Kanu- und Segelgesellschaft e.V., blickt auf eine über hundertjährige, sehr bewegte Geschichte zurück. Eine Geschichte, die zeigt, wie man widrigen Umständen trotzen kann, wenn man es will. Heute nennt man das „Resilienz“. Damals hat man’s einfach gemacht.

Start in lausigen Zeiten

Den Anfang machten zwanzig junge Leute am 19. März 1922. An diesem trüben Tag, mit Temperaturen wenig über null Grad, gründeten sie den „Essener Canu-Club“, aus dem später die EKSG wurde. Dass es zunächst nur um „Canus“ ging, liegt auf der Hand: Den Baldeneysee gab es ja noch nicht. „Wassersportbegeistert“ sollen die Gründer gewesen sein; vielleicht waren sie auch ein bisschen naiv und verrückt. Denn Anfang 1922 hatte man eigentlich ganz andere Sorgen. Und im folgenden Krisenjahr wurde es nicht besser.

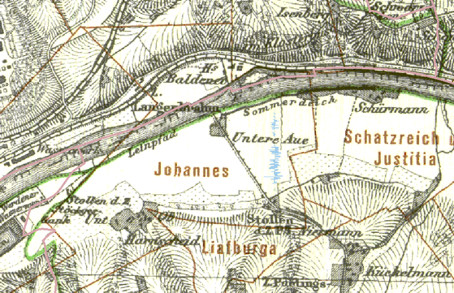

Versunkene Basis in den Ruhrauen

Die Basis der hoffnungsvollen Paddler ist heute eine versunkene Welt. Als erstes Clubheim gilt ein Schuppen der „Kaffeewirtschaft Haus Aue“ am südlichen Ufer der Ruhr. Die dortige Auenlandschaft wurde bei Hochwasser regelmäßig überflutet. Auch der neue Baldeneysee breitete sich 1933 über diese südliche Aue – und flutete das Vereinsheim endgültig. Wer also heute von der EKSG südsüdwestlich zum anderen Ufer kreuzt, hat irgendwann die Überreste der Vereinsgeschichte unterm Kiel.

1926 gab der Club sich einen neuen Namen: Essener Kanu-Gesellschaft (EKG) und baute sich bei „Haus Aue“ hoffnungsfroh ein neues Bootshaus samt Clubheim. Aber als die EKG-Paddler 1929 gerade alles fertig hatten, war erstens schon wieder Krise: Schwarzer Freitag, Börsenkrach, Massenarbeitslosigkeit. Zweitens war sonnenklar, dass das neue Clubhaus eine Fehlinvestition war. Denn seit 1927 gab es Planungen für einen Stausee. 1931 wurde tatsächlich mit dem Bau begonnen; im Frühjahr 1933 war der Baldeneysee fertig. Die Paddelbegeisterten von der EKG hatten ein viel größeres Revier, aber ihr vor kurzem erst mühsam erbautes Bootshaus war weg.

Flucht ans Nordufer

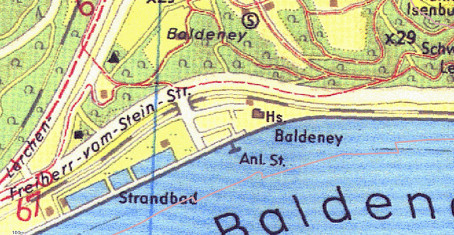

Noch 1932 verließen die EKG-Wassersportler ihr Clubheim und zogen um in ein Notquartier am Nordufer des neuen Sees. Und im Herbst 1933 fand sich ein dauerhaftes neues Zuhause – da, wo die EKSG noch heute ihr Clubhaus hat. Das Grundstück, eingezwängt zwischen Seeufer und der damaligen Bahnstrecke Kupferdreh/Werden, wurde von der eben erst gegründeten „Verkehrsgesellschaft Baldeney“ gepachtet. Sie war vermutlich Eigentümer, weil damals an dieser Stelle noch eine Fähre hinüber zum südlichen Ufer betrieben wurde.

Beim 1934 fertiggestellten Gebäude hat der Verein sich nicht lumpen lassen: Umkleideraum mit 130 Spinden, Waschräumen, Duschen, Platz für 30 Mitgliederboote und vereinseigene Rennboote. Im Obergeschoß neben Gesellschaftsraum, Terrasse und Verwalterwohnung ein Schlafraum für die Mitglieder mit 40 Betten. Man wird daraus schließen können, dass der Verein für seine Mitglieder in einer Weise Heimat war, wie es heute selbst für die engagiertesten Paddler und Segler kaum mehr vorzustellen ist.

NS, Krieg und Bomben

Im neuen Krieg wurden 61 Vereinskameraden eingezogen; der erste fiel im Mai 1940 in Norwegen. Im Bootshaus gab es mehrfach „Einquartierungen“. 1941 wurde der Sportbetrieb eingestellt, nachdem schon im März das Wasser des Baldeneysees abgelassen worden war. Er sollte mit seiner charakteristischen Form den alliierten Bomberpiloten nicht als Orientierungshilfe dienen. Die hat das kaum behindert, und im Oktober 1944 hatten sie auch eine Brandbombe für die EKG übrig. Das Bootshaus war weg, abgebrannt, vernichtet, mitsamt allen dort gelagerten Booten. Der Verein stand, 23 Jahre nach seiner Gründung, wieder einmal und mehr denn je vor dem Nichts.

Alles kaputt – wieder von vorne

Doch die unentwegten Paddler gründeten schon im Februar 1946 ihren Verein neu. Es gab wieder mal eine Notunterkunft, in einem Schuppen des Hauses Baldeney. Dort fanden sich auch ein paar sehr abgenutzte alte Faltboote, die man nutzen durfte. Obendrein schaffte es jemand, ein paar schwerfällige alte Rennkajaks zu organisieren, mit denen der Verein noch im September 1946 an Regatten teilnahm. Ein knappes Jahr später wurde mit Saus und Braus und schwarzgebranntem Schnaps das 25jährige Bestehen des Vereins gefeiert. 1948 wurde kühn beschlossen, am alten Standort wieder ein Bootshaus zu bauen. 1952 war es fertig.

Insider-Wisser - Kohlenbahn

Die Bahnstrecke hinter unserem Haus wurde 1872 von der „Bergisch-Märkischen“ Bahngesellschaft“ eröffnet. Sie führte von Düsseldorf über Kettwig, Werden und Heisingen bis zum Bahnknotenpunkt Kupferdreh (die Verbindung von Werden über Stadtwald zum heutigen Hauptbahnhof kam erst ein paar Jahre später dazu). Diese Ruhrtalstrecke diente der Kohlenabfuhr der noch zahlreichen flußnahen Zechen, während der Personenverkehr bescheiden blieb. Ältere Mitglieder können sich noch an heulende Akku-Triebwagen erinnern, mit denen zum Beispiel Kinder von Heisingen knapp am Bootshaus vorbei zur Schule in Werden rumpelten. Der Fahrplan war im Jahr 1950 erstaunlich dicht: an Werktagen gut 20 Fahrten in jeder Richtung, deutlich mehr als vor dem Krieg. Außerdem dürften zu der Zeit Kohlen der Zeche Carl Funke über Werden gefahren sein, weil 1945 die Kupferdreher Ruhrbrücke gesprengt worden war. Es war also richtig viel Betrieb auf den Gleisen neben dem Verein. Aber 1951 liefen die Kohlenzüge wieder über die Kupferdreher Brücke, und der Personen-Fahrplan wurde bald drastisch ausgedünnt. Um 1960 knatterten statt der Akkuwagen nur noch wenige Schienenbusse am Clubheim vorbei, bis 1965 die Strecke Werden – Heisingen ganz stillgelegt wurde. Die Gleise sind schon so lange abgebaut, dass die Erinnerung daran und an den schwierigen Zugang zum Clubgelände verblasst. Die Bahntrasse war breiter als der heutige Radweg; einen Teil konnte die EKSG später von der Stadt Essen pachten. Dort stehen heute unsere Dickschiffe; man kann die alte Grenze noch am unterschiedlichen Bodenbelag erahnen.

In den siebziger Jahren hat die EKSG noch einmal kräftig umgebaut. Der frühere Holzsteg wurde ersetzt durch den heutigen aus Stahl. Die Slipanlage in ihrer heutigen Form wurde gebaut. Die Clubräume erhielten ihre jetzige Gestalt, nebst sanitären Einrichtungen und Spinden. Die Bootshalle wurde in Eigenarbeit völlig umgestaltet, um mehr Platz für die gewachsene Paddel-Flotte zu schaffen.

Segeln oder paddeln – oder beides

Für viele Mitglieder heute symbolisiert die Verbindung von „K“ und „S“ im Vereinsnamen einen besonderen Reiz der EKSG. Segeln und Paddeln sind gleichermaßen präsent im Verein, und nicht wenige Mitglieder sind ebenso Segler wie Paddler. Das war nicht immer so. Zur steten Wandlung des Vereins über 100 Jahre zählt die sich immer wieder verschiebende Gewichtung zwischen den beiden Sportarten.

Zu Beginn war es ein reiner Paddelverein, und das ist auf einem schmalen Fluss wie der Ruhr auch nicht verwunderlich. Obwohl es in alten Chroniken heißt, dass auch damals schon ein paar Verwegene auf der Ruhr segelten. Leicht wird das angesichts des knappen Raums und der notorisch launenhaften Winde im Ruhrtal nicht gewesen sein.

Mit dem neu angelegten See eröffneten sich natürlich ganz andere Möglichkeiten für Freunde des Segelsports. Freilich war es dem Verein so kurz nach dem Bau des Clubhauses nicht möglich, den Seglern schnell die gewünschte passende Steganlage zu bieten. Auch nach Krieg und Zerstörung des Clubhauses ging es zunächst wieder nur um den Paddelsport; folgerichtig wurde der Verein auch als „EKG“ neu gegründet, ohne das „S“ für Segeln. Erst zwei Jahre nach Fertigstellung des neuen Bootshauses kam das „S“ 1954 dazu. Die neue Segelabteilung bekam nun auch eine passende Steganlage.

Doch auch 40 Jahre nach der Gründung war die EKSG ganz überwiegend ein Kanu-Verein. Die Rennboot- und Trainingsabteilung und ihre Erfolge bei zahlreichen Regatten prägten das Selbstbewusstsein des Vereins. Die Auflösung der Rennmannschaft, auch mangels eines ehrenamtlichen Trainers, und der Verkauf aller Rennboote 1971 markierte einen Wendepunkt in der Vereinsgeschichte. Die Paddler konzentrierten sich nun ganz auf den Familien- und Breitensport. Neue Mitglieder verschafften gleichzeitig der Segelabteilung größeres Gewicht, und sie waren es, die nun sportlichen Ehrgeiz entwickelten und an Regatten teilnahmen.

Das – zumindest gefühlte – Gewicht der beiden Abteilungen hat immer wieder geschwankt. Das hat viel mit Menschen zu tun, die den Verein auf ihre Weise prägen. Zeiten, in denen Segler und Paddler einander kritisch beäugten, sind jedenfalls lange vorbei. Übrigens gab es im Verein auch einige Surfbretter, als Windsurfen einmal Riesentrend war. Und vor kurzem hat sich die EKSG einem neuen Trend geöffnet. Stand-up-Paddling!

Die Flotte 1 – Paddelboote

Die Wander- und Freizeitgefährte der frühen Paddler waren in der Regel Faltboote. Die Rennboote waren dagegen aus Holz gebaut; man muss sie sich als schwere Schiffe vorstellen – zumal die EKSG ihre Erfolge im Zweier- und Viererkajak und im „Mannschaftscanadier“ erkämpfte. Aus dem Krisenjahr 1929 wird berichtet, dass Vereinsmitglieder zusammen mit jungen Arbeitslosen Paddelboote bauten. Die „halbstarren“ Boote hatten ein Holzgestell, mit wasserdichter Haut bezogen – entsprechend wohl den nordamerikanischen „Wood-and-Canvas“-Booten, ihrerseits eine moderne Version des indianischen Birkenrinden-Kanus.

Auch beim Neubeginn nach 1945 spielten ein paar alte Faltboote die Hauptrolle, dazu erste Rennkajaks, die laut älteren Chroniken wie schwerfällige Badewannen waren. Holzboote verschwanden einige Jahre nach dem Krieg ganz aus der Flotte. Auch die Faltboote wurden rarer. Seit den 70er Jahren traten Boote aus verschiedenen Kunststoffen den Siegeszug an. Heute besteht die Flotte, ob privat oder vereinseigen, fast ausschließlich aus Einer- und Zweierkajaks.

Die Flotte 2 – Segelboote

Am Anfang – und das gilt auch noch für die fünfziger Jahre – waren in der EKSG auch die Segelboote in der Regel Kanus: Segelkanus. Das hört sich vielleicht nach einem gemütlichen Schiff an, mit Segelchen als „Flautenschieber“. Weit gefehlt! Was in den Fünfzigern für die EKSG segelte, waren direkte Vorläufer der noch heute existierenden „Taifun“-Boote: 5,20 Meter lang, nur 1,3 Meter breit, 9 qm Segelfläche mit Fock, Yardstick 109. Noch schärfer ist die internationale Variante „IC (International Canoe)“, in den 60er Jahren ebenfalls in der EKSG zu Hause: noch schmaler, noch mehr Segel, Yardstick 98. Für Erwachsene einhand zu segeln! Wer bei einer Regatta kenterte, war geliefert, denn ohne Hilfe waren diese vollholzbeplankten Geschosse kaum wieder aufzurichten.

Natürlich zogen die ehrgeizigen EKSGler auch mit den Segelkanus von Regatta zu Regatta und belegten immer wieder vordere Plätze. Dieser Sportsgeist übertrug sich dann auch auf die ersten Jollensegler, besonders jene mit O-Jollen und 505ern. In den siebziger Jahren dann entwickelte die EKSG eine besondere Liebe zum Schwertzugvogel. Doch diese große Zeit der Zugvögel in der EKSG neigte sich aber schon bald ihrem Ende zu. Wie Jahre zuvor die Kanu-Abteilung schlugen nun die Segler einen Weg ein in Richtung Fahrten- und Freizeittörns, ohne den wettbewerbsorientierten Ehrgeiz früherer Jahre. Schon in den 80er Jahren hatten sich mehrere einstige Jollensegler mehr den Kajütbooten zugeneigt, zärtlich-ironisch „Dickschiffe“ genannt. Der Verein entschied sich bewusst gegen eine Beschränkung auf bestimmte Bootsklassen, für Offenheit bei der Bootswahl. Für den Trend hin zum freizeit- und familienorientierten Sport, der gerade Neueinsteigern den Zugang nicht durch hohe sportliche Ansprüche zu sehr erschwert.

Insiderwissen - DIE EKSG

Neulinge stolpern manchmal noch darüber: Es ist der Verein und der Club, aber EKSG ist weiblich, es heißt „die EKSG“, weil „Essener Kanu- und Segelgesellschaft“. Man muss allerdings zugeben, dass der Verein jahrzehntelang männlich dominiert war; das betrifft vor allem den Vorstand und erweiterten Vorstand. Männer gaben den Ton an. 1962 gab es im erweiterten Vorstand außer dem Jugendwart noch ein Amt namens „Mädelwart“. Immerhin war es, trotz der unweiblichen Bezeichnung, von einer Frau besetzt, denn nur der Vorname von Hanni Erley ist in der Liste ausgeschrieben. Dennoch klingt „Mädelwart“ für moderne Frauen sicher sehr herablassend, nach „Gedöns“. Seit damals ist die EKSG entschieden weiblicher geworden. Erstens der Zahl nach. Man hat sogar schon – von weiblicher Seite – den Seufzer gehört, es wäre doch schön, auch mal wieder den einen oder anderen jungen Mann aufzunehmen. Zweitens sind Frauen längst in Leitungsfunktionen vertreten. In „Mädelwart“-Jahren hätten manche Männer sicher den Kopf geschüttelt. Aber die Zeiten ändern sich, gottlob.

Die lange Geschichte der EKSG zeigt, wie man widrigen Umständen trotzen kann, wenn man es will. Pessimisten und Verzagte hätten 1922 vor dem Hintergrund der Nachkriegskrise den „Canu-Club“ gar nicht erst gegründet. Sie hätten womöglich aufgegeben, als der neue Baldeneysee das eben erst mühsam fertiggestellte Clubheim in der Ruhraue versinken ließ. Sie hätten nicht schon 1946 den Club wiederbelebt, obwohl zwei Jahre zuvor das nächste Clubhaus samt Booten zerstört worden war, diesmal durch eine Bombe. Man kann auch widrigsten Umständen einen Freiraum für Steckenpferde abtrotzen. Zudem stehen Paddeln und Segeln auf dem Baldeneysee nicht im Widerspruch zur Notwendigkeit, das Klima zu schonen oder Energie zu sparen.